重庆市江北区某基坑边坡工程优化(2024年)

优化设计

重庆市江北区某基坑边坡工程优化(2024年)

1、项目概况

1.1 工程情况

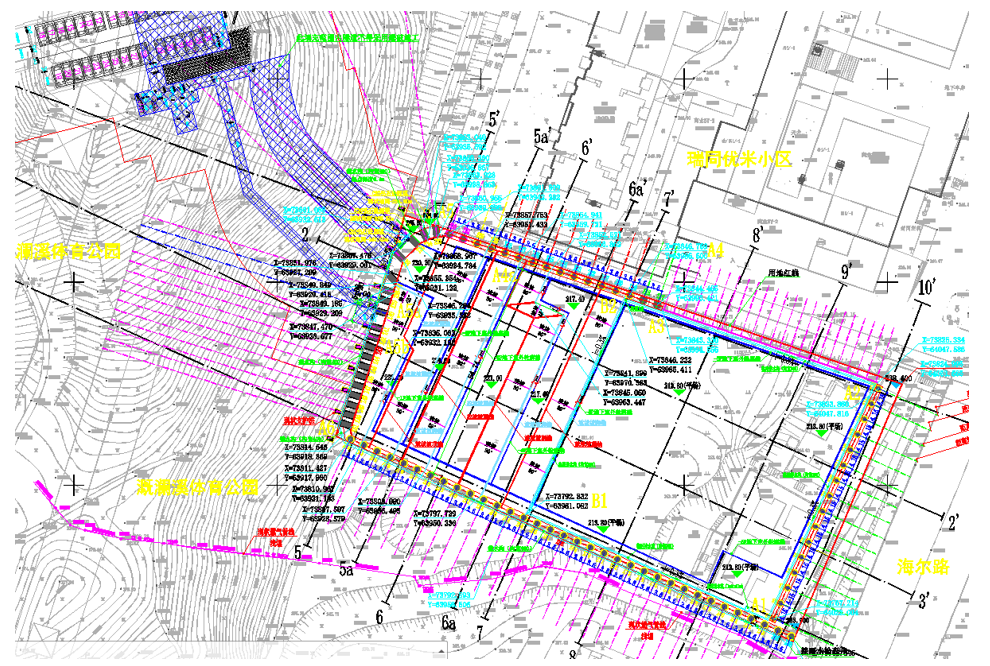

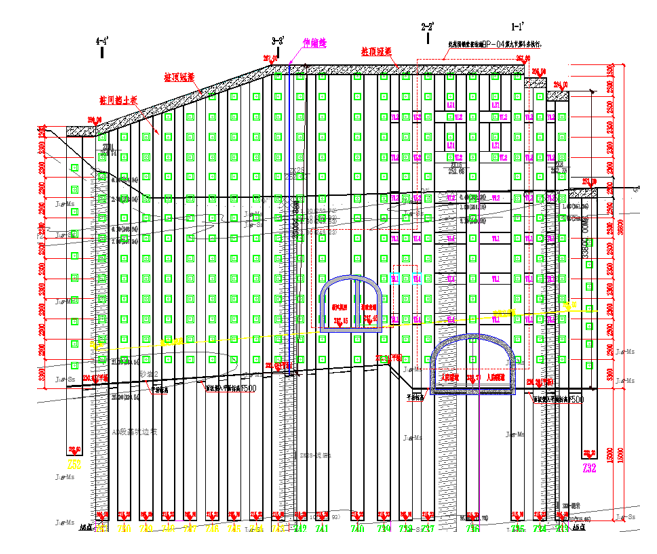

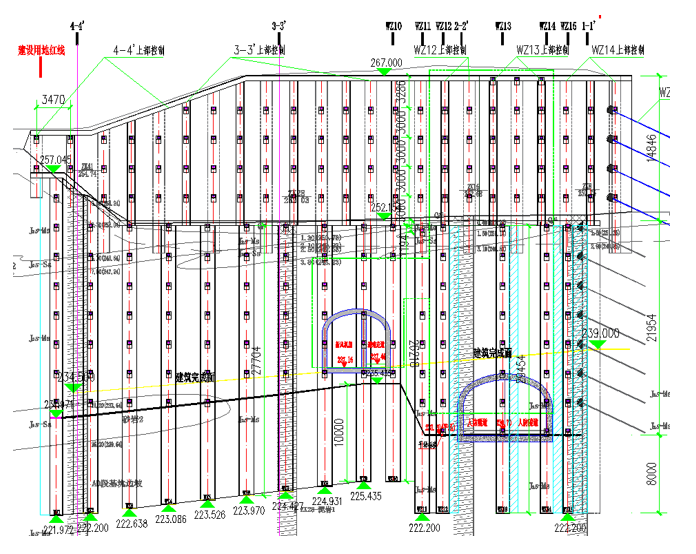

项目位于重庆市见北区,场地处于都市中心繁华地带,西侧为城市公园斜坡,东侧为城市主要交通通道,北侧和南侧为已建小区分隔道路。项目功能主要为市民服务广场,集地下车库、办公楼、人防通道为一体,基坑东西长约126m,东西宽约68m,呈长方形形状。拟建楼房层高7~17F/-4F,根据地下室标高和环境标高整平后,未来形成的基坑边坡高度18.40m~51m(包括±0.00标高上部累加边坡高度),属岩质边坡,为超限基坑边坡。项目原设计方案平面布置图见图1所示。

由于道路出口受到限制,要借道人防工程,因此西侧锚拉工程需要避开人防隧道,增加了边坡工程支护难度。西侧现地面以上有已经实施的悬臂抗滑桩挡墙,矩形桩截面2x1.2m2,间距5m左右,地面以上高度8-15m,嵌固长度4m左右,使用5年以上,目前无明显变形迹象。距西侧挡墙55m处有220KV和110KV铁塔,属于保护对象,见图2所示。

图1 原设计方案平面布置图

图2 西侧已建抗滑桩支护和特塔现状

1.2 工程地质主要条件

场地区域地质构造位于龙王洞背斜末端东翼,拟建场区分布有第四系人工堆积层(Q4ml)及侏罗系中统下沙溪庙组(J2xs)页岩、泥岩、砂岩岩地层。岩层呈单斜产出,无断层发育,优势产状126°∠30°,层面光滑平直,张开约1~2mm,无充填,结合程度很差,为软弱结构面。场地发育两组裂隙:①274°∠52°,裂隙宽1~5mm,间距0.5~5.0m,水平延伸长度1.0~8.0m,裂面较粗糙,可见少量泥质充填,结合程度很差,属软弱结构面。②53°∠54°,裂隙宽2~4mm,间距2.0~3.0m,水平延伸长度1.0~4.5m,裂面较粗糙,可见少量泥质充填,结合程度很差,属软弱结构面。结构面力学参数:粘聚力Cs=45(kpa);摩擦角Φs=17°。

抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g。

2、原设计施工图

2.1 原设计主要方案

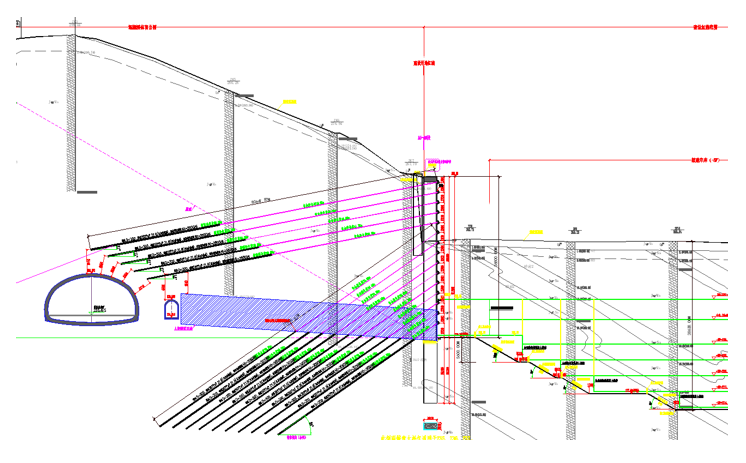

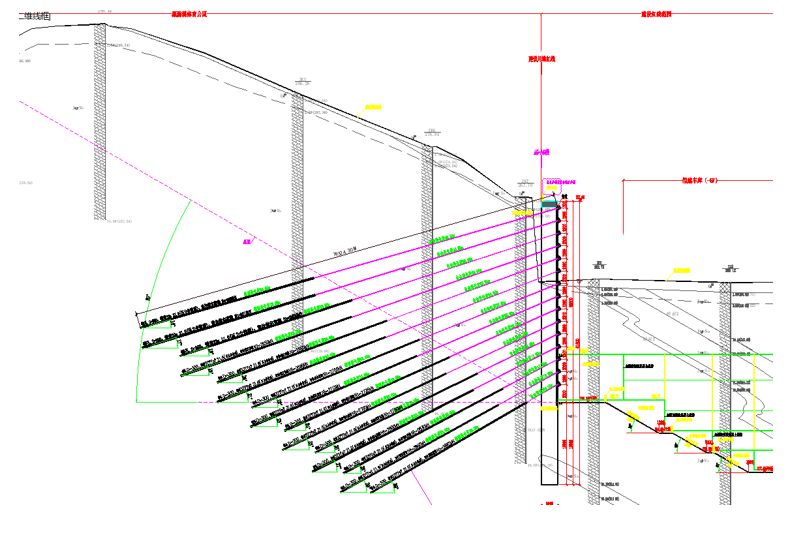

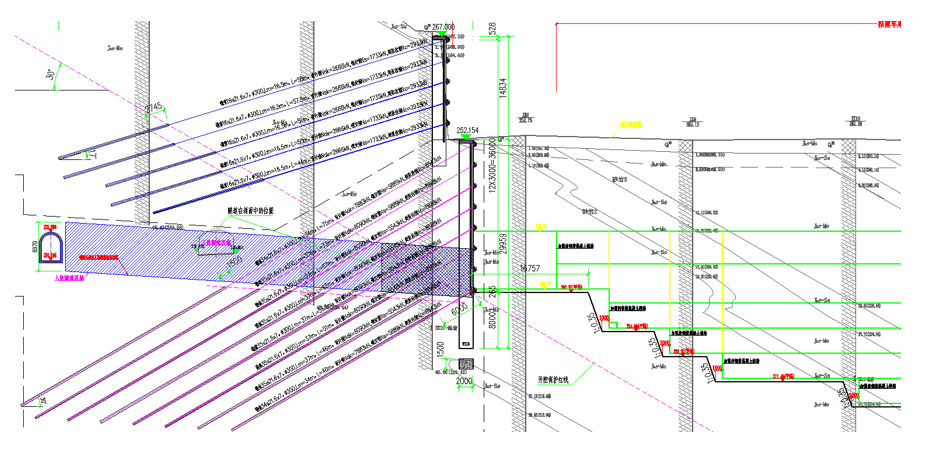

该工程设计主要难度在于西侧挡墙,优化设计围绕西侧挡墙进行。西侧挡墙为顺向坡,原设计西侧平面图见图1,典型剖面见图3、图4和图5 。

图3 原设计西侧立面图

图4 原设计西侧隧道口剖面图

图5 原设计西侧3-3剖面图

设计要点

- 支护体系

边坡宽度61m,高度6-37m,大部分坡高34m。不利用已建抗滑桩,采用一段贯通式桩锚支护结构体系。大部分锚索避开人防隧道,在隧道部位桩间距太大,设置隔墙,桩与锚索设置在隔墙上。由于锚索抗力不够,在桩间距较大处设置局部横梁,增加锚索数量。原设计桩与已建抗滑桩之间采用砼现浇填实。

- 抗滑桩

抗滑桩截面1.5x3m2,桩间距大部分2.5m,局部3m、4m、5m,嵌固长度15m为主。

- 锚索

锚孔φ300m,锚索纵向间距2.3m。隧道口剖面:上部设5排锚索,锚索为28s21.6x7压力分散型,倾角11°,锚固长度29m,总长度67.5-80.5m;下部设10排锚索,锚索为36s21.6x7压力分散型,倾角35°,锚固长度38m,总长度44.5-77.5m。 3-3剖面:设15排锚索,锚索为32s21.6x7压力分散型,倾角16°-33°扇形分布,锚固长度33m,总长度40-79m。

- 土石方

西侧抗滑桩挡墙下部地面以下根据楼层高度按层面倾角30°分台阶放坡,减小挡墙高度,放坡高度16m左右(4层)。

2.2 原设计面临的问题

- 已建抗滑桩高度8-15m,嵌固长度4m左右,属于悬臂桩,是一种极为不合理结构。原设计桩排(桩截面5x3m2)与已建抗滑桩排净间距0.4m左右,个别抗滑桩直接在已建抗滑桩前面处开挖,极难保证已建抗滑桩的稳定,存在巨大安全风险。

- 原设计锚索6x7或36s21.6x7,最大总长达80.5m,很难保证钻孔不成为弧线,改变锚索受力状态,张拉有可能破坏锚索保护层。

- 由于锚索束数多,长度大,现场高空安装难度极大。

- 锚索受力太大(6000kN左右),间距@2.3x2.5显得较小,有可能形成群锚现象。

- 已建抗滑桩不被利用造成浪费。已建桩使用年限较长形成斜坡形风化,与原设计桩之间距离较大,采用砼浇筑造价太高。

- 原设计按规范计算下滑力时公式应用不妥,人为增大了剩余下滑力。

3、优化设计

3.1优化设计要点

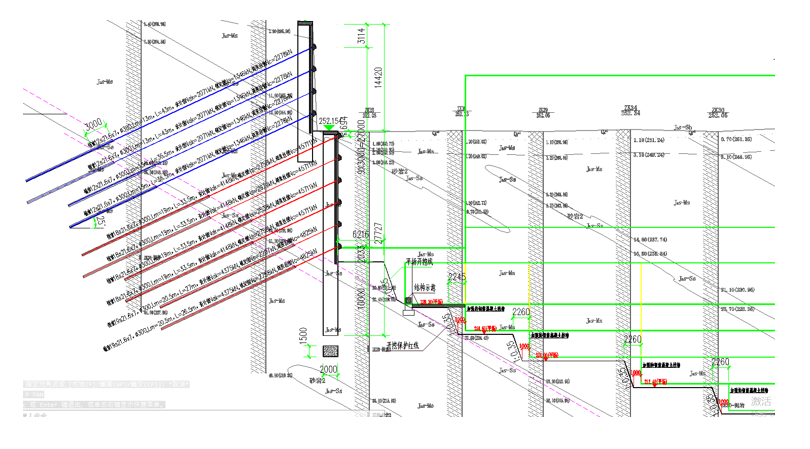

- 已建抗滑桩利用

已建抗滑桩进行利用,由悬臂桩改变为锚拉桩,原桩截面1.2x2m2,可满足要求。已建桩间距@5-6.8m偏大,两桩之间增加一根截面1.0x1.2m2锚拉立柱,立柱下部嵌入地面以下1m。锚索纵向间距@3m(原设计@2.3m)已建桩利用部分组成上阶挡墙,下阶新设挡墙由锚拉桩组成。

这样做的优点在于:对已建桩进行锚拉加固后,上阶挡墙从原来悬臂桩对嵌固段的依赖改为锚拉桩主要对锚索的依赖,结构计算改为锚拉立柱;上阶挡墙首先加固,然后再实施下阶抗滑桩开挖,由此避免原设计首先开挖下阶抗滑桩引起的上阶已建桩失稳的巨大安全风险;已建抗滑桩利用减少原设计桩和与已建抗滑桩之间现浇砼的造价;上阶挡墙横向间距为2.5-3.4m之间,与原设计2.5m间距适当增加,减小锚索群锚效应,更趋合理。

- 西侧挡墙抗滑桩优化

上阶利用已建抗滑桩,新设截面1.0x1.2m2立柱@5-6.8m,(原设计1.5x3m2@2.5m)。下阶挡墙上部平台宽度3m,上下桩净间距1m,桩截面1.5x2m2@4m(原设计1.5x3m2@2.5m),在与隧道影响部分根据具体条件调整桩间距。下阶抗滑桩嵌岩长度由原设计的15m改为8m。

这样做的优点在于:桩截面减小、间距增大、长度减小(省去上阶挡墙高度和减小锚固段长度),大规模降低抗滑桩的工程造价;桩间距增大有利于避免锚索群锚效应;上阶挡墙除了避免对嵌固段的依赖,还增加了上下阶抗滑桩之间的净间距,有利于施工。

- 西侧挡墙锚索优化

上、下阶锚索纵向间距@3m(原设计@2.3m)。锚索倾角:隧道口剖面上阶17°(原设计11°),下阶30°(原设计35°);3-3剖面上、下阶25°(原设计16°-30°)。

这样做的优点在于:锚索纵向间距增大减小锚索数量;抗滑桩间距与锚索间距优化后,锚索纵横间距为@3x4m(原设计@2.3x2.5m)大幅度减少的锚索群锚效应;避免3-3剖面原设计锚索倾角逐孔变化的施工难度。

- 土石方优化

基坑内分阶放坡坡率为1:1.732(层面倾角30°),根据份阶高度计算,沿层面倾角30°滑动稳定系数大于临时放坡安全系数,因此,放坡率改为岩体破裂角放坡,坡率1:0.35。

这样做的优点在于:减少土石方开挖量,降低工程造价。

- 逐桩优化计算设计

由于地下人防隧道分布复杂,锚索分布与隧道的关系特别重要。在锚索与隧道有关系部分,进行逐桩优化设计、计算,确保锚索不与隧道相互作用。并根据锚索分布关系进行锚拉桩计算。

- 其它挡墙段的优化

北、东、南段挡墙进行了统一调整。调整原则是:桩间距调整为4m左右正常分布范围;锚索间距3m左右正常分布范围,其有益之处在于减小桩与锚索数量。

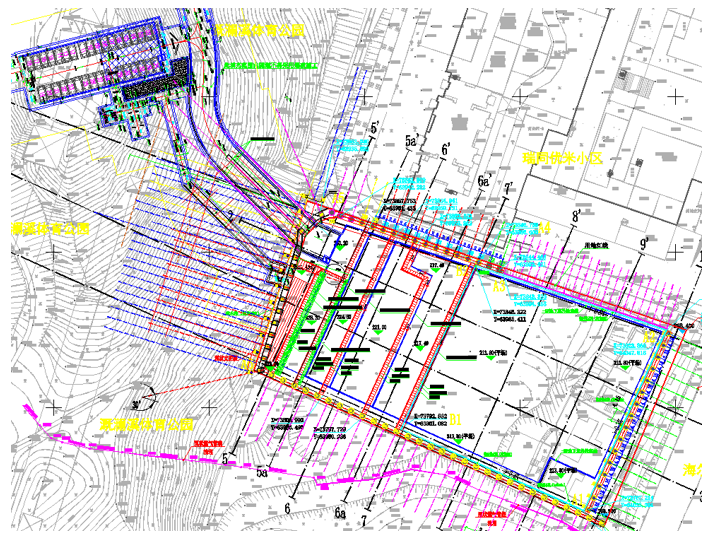

优化设计平面图见图6,西侧立面图见图7,西侧隧道口剖面见图8,西侧3-3剖面见图9。

图6 优化设计西侧平面图

图7 优化设计西侧立面图

图8 优化设计隧道口剖面图

图9 优化设计西侧3-3剖面图

3.2 优化效果

- 安全问题

已建抗滑桩利用和上阶挡墙的重构改变了锚拉立柱对嵌固段的力学依赖,为下阶挡墙抗滑桩成孔提供了上阶挡墙稳定性的必要条件,避免了原设计在上阶已建抗滑桩未进行加固的条件下,进行成孔对已建抗滑桩唯一支撑嵌固段的破坏,由此引起已建抗滑桩失稳倾覆的严重安全问题。

- 锚索群锚问题

将抗滑桩间距调整为4m,锚索间距调整为3m,将锚索纵横间距调整到正常状态,减小或避免了锚索群锚效应。

- 造价问题

△抗滑桩工程量减少

西侧挡墙上阶新填立柱间距@5.0-6.8m,截面1.0x1.2,与原设计间距@2.5m,截面1.5x3.0相比,工程量大幅度减小。西侧挡墙下阶抗滑桩间距@4.0m,截面1.5x2.0,锚固段长度8m,与原设计间距@2.5m,截面1.5x3.0,嵌岩长度15m相比,工程量减小幅度明显。

北、东、南段挡墙对抗滑桩间距进行统一调整和优化,工程量也有较为显著的减小。

△锚索工程量减少

由于桩间距和锚索纵向间距增大,锚索根数明显减少。西侧挡墙锚索参数为:隧道口剖面,上阶5排16s21.6x7,长度44-58m,(原设计为5排28s21.6x7,长度67.5-80.5m),下阶8排35s21.6x7,长度40-75m,(原设计为10排36s21.6x7,长度44.5-77.5m);3-3剖面,上阶4排12s21.6x7,长度36.5-43m,下阶6排18s21.6x7,长度26.5-38.5m,(原设计上下阶为15排32s21.6x7,长度39.5-79.5m)工程量减小幅度明显。

北、东、南段挡墙对锚索间距进行统一调整和优化,工程量也有较为显著的减小。

△挖方工程量减少

由于基坑内台阶放坡坡度增,挖方量减少3000方左右,由于运距远,造价减少也比较明显。

△避免砼现浇填充

由于已建抗滑桩利用,避免了原设计挡墙与已建抗滑桩挡墙之间的大量砼现浇填充工程量。

- 施工难度问题

本工程施工难度主要是西侧锚索束数多,长度大。原设计西侧抗滑桩19根,优化设计西侧抗滑桩15根,其中,隧道口剖面代表范围只有3根桩,其余都是3-3剖面代表范围。优化设计后,上阶挡墙最长锚索在58m左右,下阶挡墙除了隧道口剖面代表的3根桩最长锚索75m,其余均在39m左右。原设计所有桩的最长锚索都是80m左右。可见,优化后锚索长度大幅度降低。在锚索束数方面,优化后都有大幅度减小(与原设计安全系数重复计算也有关)。由此,优化设计在很大程度上降低了施工难度。

4、优化设计比较

4.1安全风险避免

原设计存在在已建悬臂抗滑桩嵌固段开挖的工程安全风险,优化设计采用对已建抗滑桩加固后实施新增抗滑桩的成孔开挖,避免的工程安全风险。

4.2施工难度减小与质量控制

原设计锚索长度均在30-80m之间,优化设计锚索长度均控制在23-58m之间,只有3根桩的下阶锚索最长75m,大幅度降低了施工难度,容易进行质量控制。

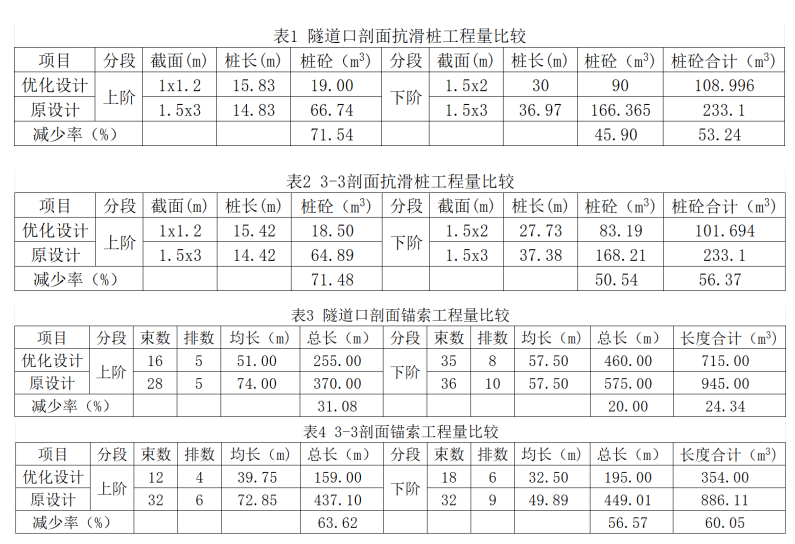

4.3工程量比较

由于本工程造价控制在于西侧挡墙,选择具有代表性的隧道口剖面和3-3剖面进行造价比较。两个剖面抗滑桩工程量比较件表1和表2,锚索比较件表3和表4。

基坑工程原设计造价接近8000万(含土石方),优化设计后造价降低28%左右。