重庆市两江新区某基坑边坡工程优化(2024年)

重庆市两江新区某基坑边坡工程优化(2024年)

1、项目概况

1.1 工程情况

项目位于重庆两江新区场地处于都市繁华地带,场地四通八达,交通方便。二期用地东西向高差约 9.4m,东侧标高约 314.00m,西侧标高约为 304.60m(东侧局部现状堆土标高约为 325.00m);中段为现状道路,标高约 314.30m(南侧局部现状堆土标高约为 322.00m,北侧局部现状堆土标高约为 320.00m);用地西侧南北最大高差约 9.4m,北侧道路标高约为 314.00m,南侧标高约为 304.60m;整体趋势:场地内部东西侧高差较大,东侧、南北侧同外部现状高差较大。项目原设计方案平面布置图见图1所示。

图1 原设计方案平面布置图

1.2 工程地质主要条件

场区处于扬子准地台—重庆台坳—重庆陷褶束—华蓥山穹褶束北北东向构造变形区。岩层呈单据斜产出,倾向270~295°,倾角 10~15°,优势产状285°∠12°。场地出露的岩土层由新至老主要为:第四系全新统人工填土层(Q4ml)素填土,下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组(J2s)的砂岩、砂质泥岩,局部为粉砂岩夹层。

抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g。

2、原设计施工图

2.1 原设计主要方案

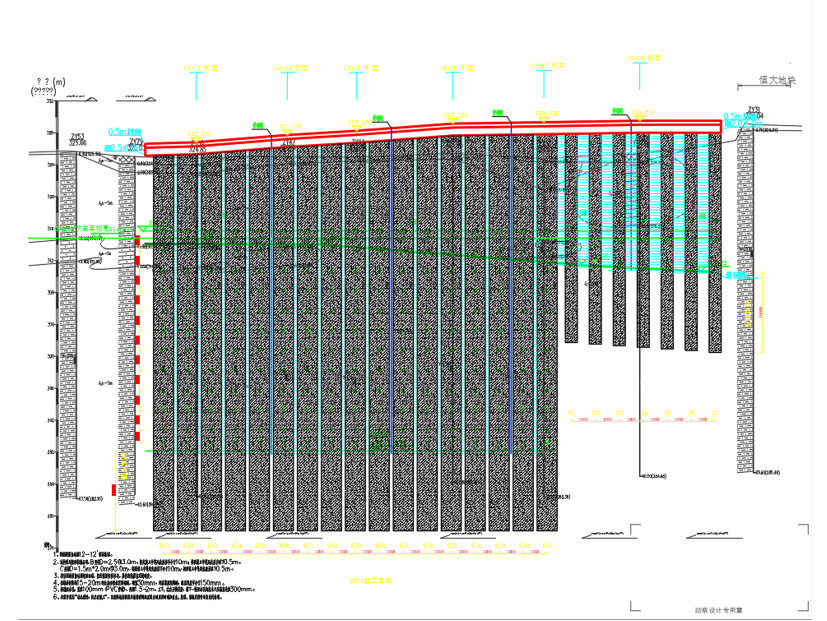

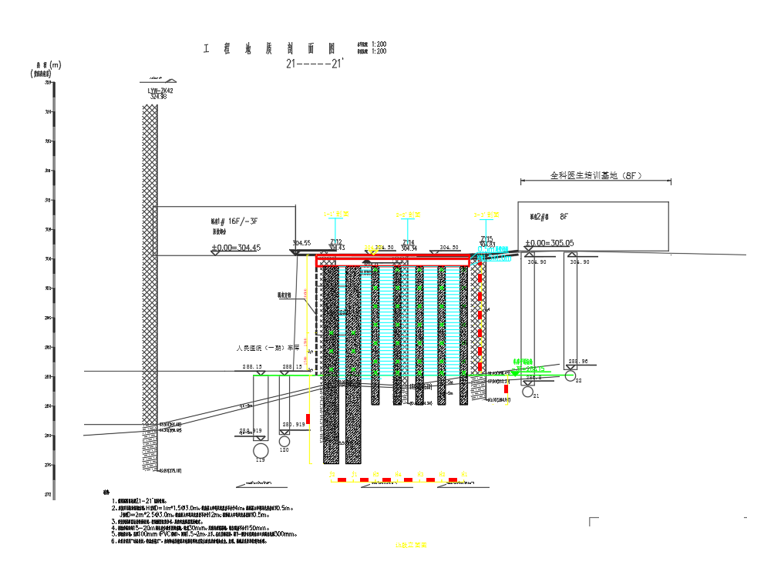

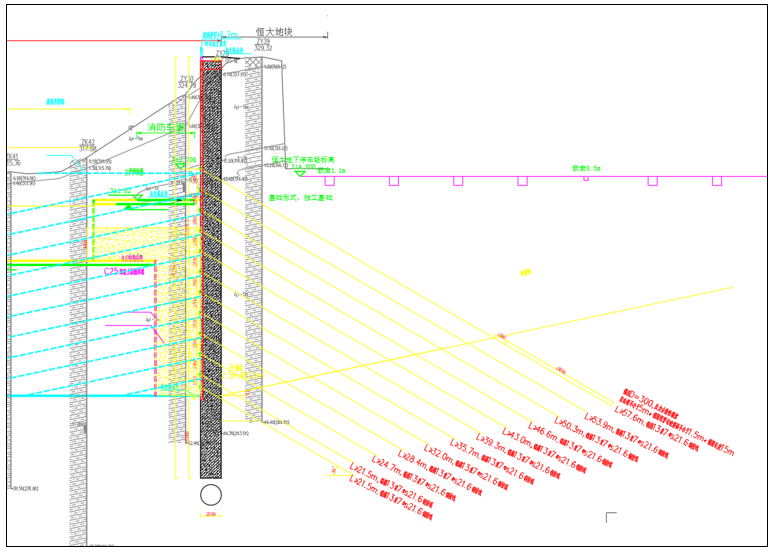

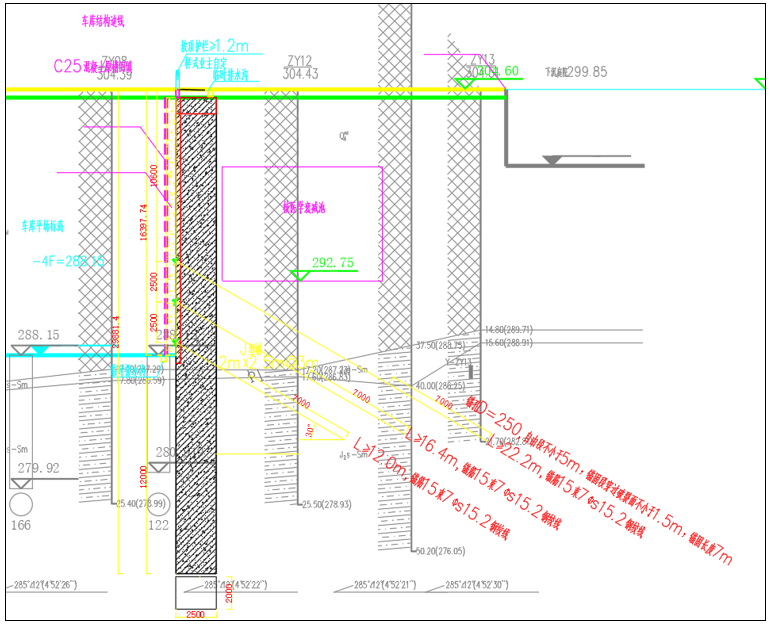

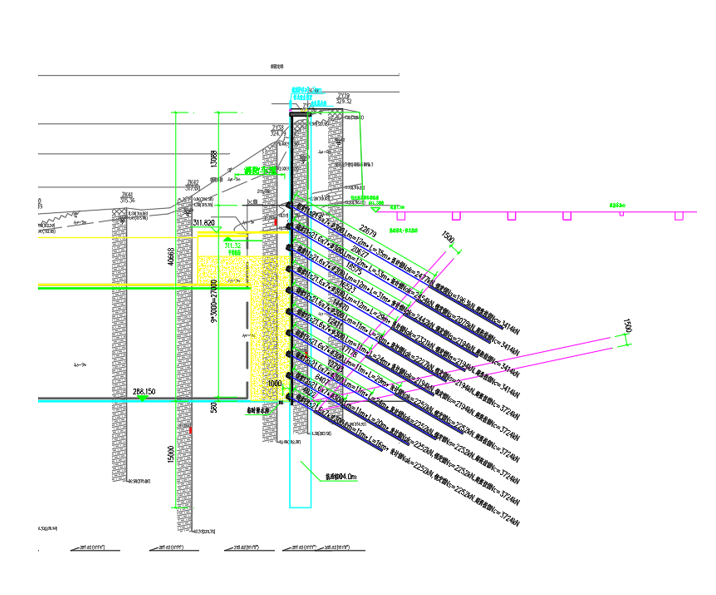

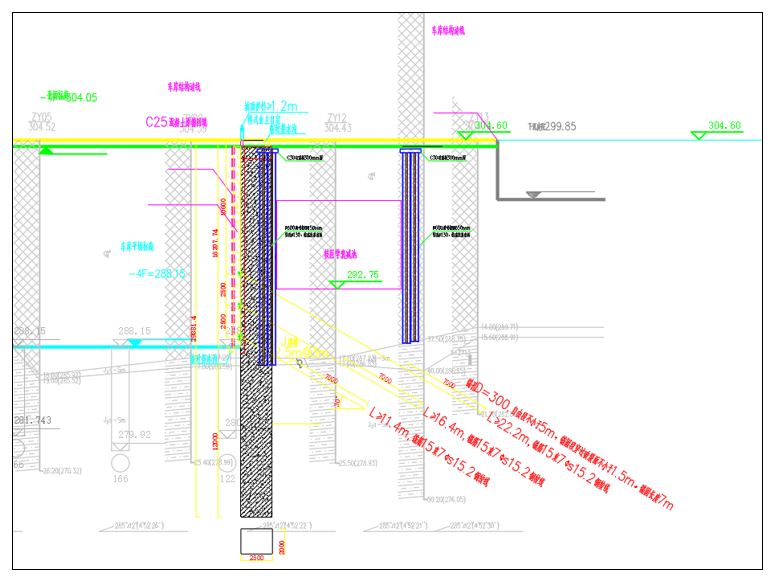

该工程设计主要难度在于东侧、南侧基坑挡墙,优化设计围绕东侧与南侧挡墙进行。东侧挡墙为顺向坡,原设计立面图见图3、图4,典型剖面见图5、图6所示。

图3 原设计东侧立面图

图4 原设计南侧立面图

图5 东侧基坑边坡b-c段原设计方案典型剖面

图6 原设计方案西侧南侧基坑边坡典型剖面

设计要点

- 支护体系

基坑开挖后形成岩质边坡最高坡高约24m、土质边坡最高坡高约21m,边坡安全等级为一级,东侧、南侧边坡均采用锚拉桩支护结构体系。

- 抗滑桩

东侧岩质边坡抗滑桩截面2.5x3m2桩间距3.0m,南侧土质边坡抗滑桩截面2.0x2.5m2桩间距3.0m。

- 锚索

东侧岩质边坡锚孔φ300m,锚索纵向间距2.5m。上部设12排锚索,锚索为13s21.6x7压力分散型,倾角30°,锚固长度15m,总长度21.5-57.5m;

南侧土质边坡锚孔φ250m,锚索纵向间距2.5m。设置3排锚索,锚索为15s15.2x7压力分散型,倾角30°,锚固长度7m,总长度12-22m。

2.2 原设计面临的问题

- 东侧岩质边坡:原设计方案未考虑建筑荷载由基础扩散的附加应力作用,而是简单将顶部建筑荷载进行扩大的形式考虑,设计偏保守、安全,锚索设计时按12°层面倾角作为破裂角考虑,这样导致上部多排锚索长度普遍偏长,锚索施工困难,精度要求较高,且易造成“群锚效应”。

- 南侧土质边坡:原设计方案未考虑人工挖孔桩施工过程中直接接触含辐射土层带来的安全性风险,为了避免抗滑桩成孔时对核医学酸碱池池壁扰动,而采用较为保守的形式。而人工挖孔桩施工还需进行护臂开挖后,由剖面图所示池壁离抗滑桩距离较近,护臂的施工同样存在风险,综上所示,原设计方案对于该位置在施工过程中存在严重的安全隐患。

3、优化设计

3.1优化设计要点

- 东侧岩质边坡:东侧基坑边坡b-c段(永久边坡B-B’段、B’-C’段)坡顶位置有恒大31层重要建筑,设计计算时恒大建筑按每层16kPa考虑超载,独立基础按45度考虑扩散角,扩散后附加应力作用在抗滑桩上,作为推力进行设计。沿用原设计方案5m旋挖桩@3.0m。该位置锚索布置可分为按岩体破裂角48°、层面倾角12°,两条破裂线考虑错开布置:共布置12排锚索,上部共有5排锚索总长超过40m,该部分5排锚索按岩体自身破裂角48°考虑布置,下部共有7排锚索按层面倾角12°考虑,同时,下部7排锚索在原设计基础上加强设置,下部锚索抗力大于层面滑动推力是安全的。

- 南侧土质边坡:优化设计方案针对核医学酸碱池该位置考虑采用机械旋挖桩替代人工挖孔桩,以避免人工开挖时直接接触辐射性土层,从而规避人工作业时的健康安全风险,而在进行机械旋挖之前,通过旋喷固结核医学酸碱池周围土层,一方面通过旋喷加固的施工过程探明核医学酸碱池池壁的准确位置,另一方面在进行机械旋挖施工时能最大程度减少对池壁部分的扰动。

优化设计东侧岩质边坡剖面见图7,南侧土质边坡剖面见图8。

图7 优化设计东侧岩质边坡典型剖面

图8 优化设计南侧土质边坡剖面

3.2 优化效果

- 安全问题

优化设计方案针对核医学酸碱池该位置考虑采用机械旋挖桩替代人工挖孔桩,以避免人工开挖时直接接触辐射性土层,从而规避人工作业时的健康安全风险,而在进行机械旋挖之前,通过旋喷固结核医学酸碱池周围土层,一方面通过旋喷加固的施工过程探明核医学酸碱池池壁的准确位置,另一方面在进行机械旋挖施工时能最大程度减少对池壁部分的扰动。

- 锚索群锚问题

锚索长度超过50m时,锚索施工困难,同时为减少“群锚效应”影响,设置两条破裂线控制锚索长度,并对锚索锚固段考虑错开布置,从而减小或避免了“群锚效应”影响。

- 造价问题

锚索工程量减少

优化设计设置两条破裂线控制锚索长度,锚索用量相比原方案减少,另一方面将抗滑桩水平间距由3.0m调整到4.0m,锚索数量减少,从而优化工程量。

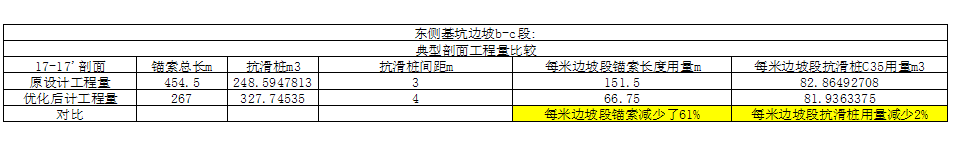

东侧岩质边坡典型剖面原原设计每米边坡段锚索长度用量151.5m,优化后每米边坡段锚索长度用量66.75m,每米边坡段锚索减少了61%。工程量减小幅度明显。

- 施工难度问题

本工程施工难度主要是东侧基坑边坡锚索束数多,长度大。优化设计后最长锚索在35m左右。原设计方案最长锚索在58m左右。可见,优化后锚索长度大幅度降低。由此,优化设计在很大程度上降低了施工难度。

4、优化设计比较

4.1安全风险避免

原设计对于核医学酸碱池位置采用人工挖孔桩存在工程安全风险,优化设计采用机械旋挖桩,在开挖之前通过旋喷固结核医学酸碱池周围土层,避免的工程安全风险。

4.2施工难度减小与质量控制

原设计锚索长度最长锚索在58m左右,优化设计后最长锚索在35m左右,大幅度降低了施工难度,容易进行质量控制。

4.3工程量比较

由于本次设计造价控制在于东侧挡墙,选择具有代表性的17剖面进行造价比较。

基坑工程原设计造价接近5000万(含土石方),优化设计后造价降低15%左右。